Le Cercle des Chercheur.es sur le Moyen-Orient (CCMO) organise son 10ème colloque annuel consacré aux “Mondes arabes au prisme des émotions“. Il aura lieu les mardi et mercredi 14 et 15 octobre 2025 au Collège de France à Paris. Fondée en 2010, cette association a pour but d’assurer la visibilité des travaux de chaque jeune chercheuse et chercheur, et publie sur son site des articles après validation par un comité de lecture. Chaque année, l’association organise un colloque annuel ainsi que des séminaires doctoraux et des rencontres avec des spécialistes de la région.

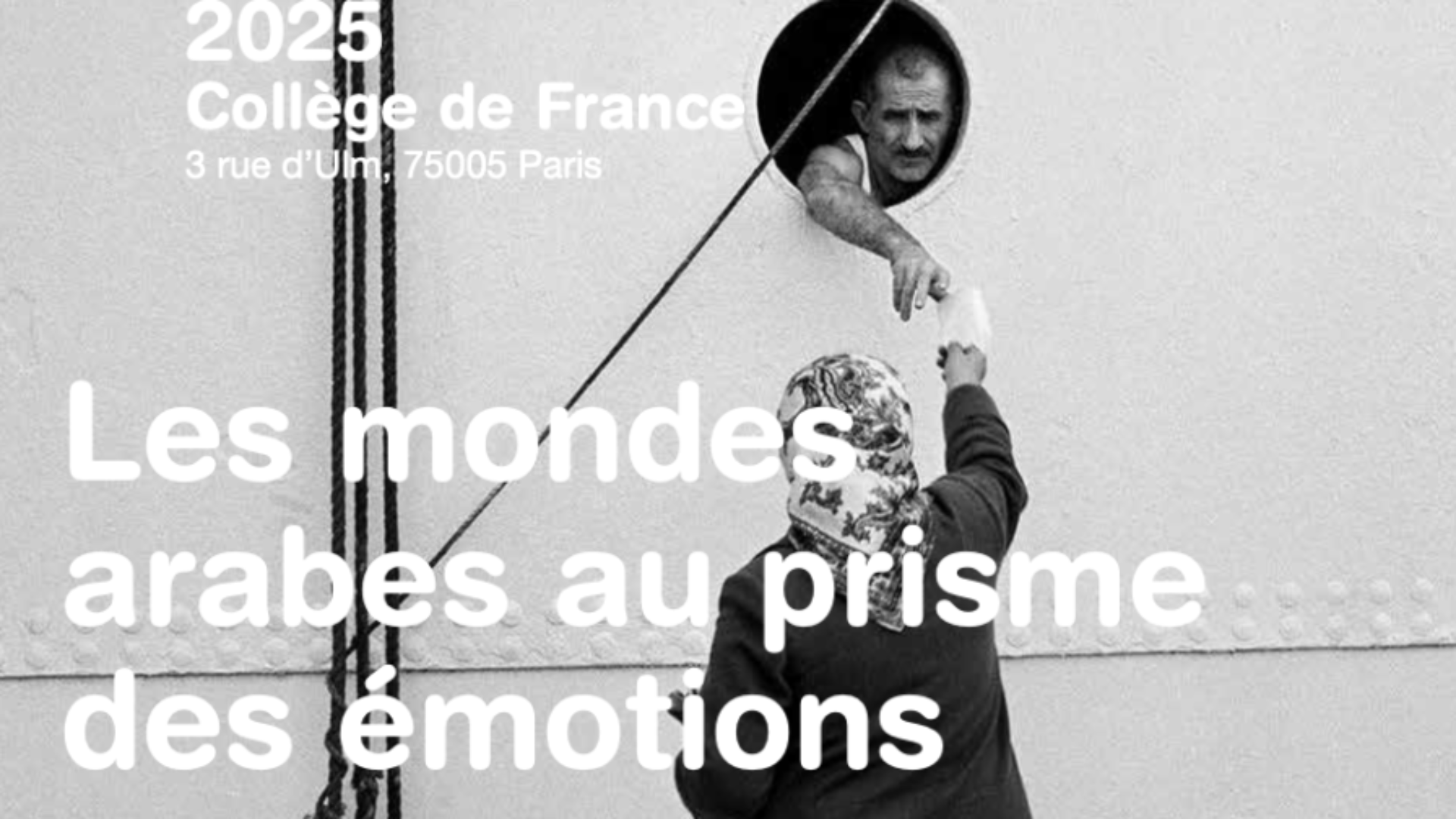

Visuel de l’appel à communication du CCMO

Photo en noir et blanc datant de 1955 et prise sur les quais de Galata, en Turquie. Scène d’au revoir sur les docks turcs. Une femme âgée vêtue d’un foulard et d’une longue robe se tient de dos et tend le bras vers un homme dont seuls la tête et le bras émergent du hublot d’un grand ferry. Informations superposées à l’image : 2025, Collège de France, 3 Rue d’Ulm, 75005 Paris, “Les mondes arabes au prisme des émotions”.

© Ara Güler, Saying good-bye on the Galata quay (1955) | Magnum Photos

Appel à communication – 10ème colloque annuel du CCMO

Comité scientifique : Dima ALSAJDEYA, Laure ASSAF, Özge BINER, Marion SLITINE, Manon-Nour TANNOUS

Présentation

Les récents bouleversements au Moyen-Orient et au Maghreb ont généré une intensité émotionnelle, sur place et à travers le monde, véhiculée et visibilisée de façon spectaculaire par les réseaux sociaux. Ces plateformes numériques sont en effet devenues des vecteurs privilégiés pour partager en temps réel les émotions brutes suscitées par les événements politiques et sociaux majeurs connus par la région ces dernières années : l’horreur, la peur et la souffrance ressenties à Gaza face aux images des massacres, constituant à la fois un acte de témoignage poignant et une résistance assumée au discours déshumanisant de l’État d’Israël ; le soulagement, l’effroi et l’incrédulité produits par l’ouverture des prisons en Syrie, symbolisant à la fois libération et traumatisme ; l’indignation face aux migrants refoulés par les forces de sécurité dans le désert en Tunisie avec parfois une approbation déconcertante de la part des populations locales ; le choc déclenché par les tremblements de terre survenus en 2023 en Syrie et en Turquie mais aussi au Maroc ; ou encore la sidéra- tion provenant du Liban, où les images des destructions matérielles produites par l’explosion au port et plus récemment par les bombardements israéliens se mêlent aux messages poignants de la diaspora exprimant une angoisse existentielle.

Ces émotions, cependant, font également l’objet d’une surveillance accrue, souvent soupçonnées ou critiquées : ainsi, les mouvements juifs antisionistes dénoncent la difficulté d’exprimer publiquement leur deuil après le 7 octobre 2023 sans risquer une instrumentalisation politique au service d’une logique guerrière. De même, en Europe et en Amérique du Nord, la nécessité de modérer publiquement colère et indignation est devenue un enjeu crucial, sous peine de subir des accusations d’apologie du terrorisme voire plus récemment aux Etats-Unis, la déportation. Enfin, des émotions spécifiquement politiques telles que la shamāta – cette joie maligne que suscite le malheur d’autrui, particulièrement perceptible chez certains Syriens se réjouissant des difficultés rencontrées par le Hezbollah lors des attaques israéliennes de septembre 2024 – révèlent les dimensions complexes et ambivalentes des affects, marquées par une incertitude croissante, en contexte de crise géopolitique.

Longtemps au cœur des réflexions en sciences sociales, les émotions ont pourtant peiné à être reconnues comme objet d’étude à part entière. Or, au tournant du XXIe siècle un changement s’opère. Partant du principe que l’on ne peut faire de la sociologie, de l’anthropologie ou de l’histoire que de ce qui s’exprime, un nombre grandissant de chercheur.e.s se sont intéressés aux registres, modalités d’expression et conditions d’énonciation des émotions plutôt qu’à un prétendu ressenti impossible à saisir a posteriori par l’observateur extérieur. En parallèle, plusieurs travaux se sont attachés à montrer que le ressenti affectif, tout autant que ses modalités d’expression, relève d’une construction sociale. Loin d’être un phénomène purement intérieur ou un « matériau brut et universel » hors du social (Fer, 2014), l’émotion nous relie aux autres et à notre environnement, qui contribuent à la façonner autant que notre histoire personnelle. Envisagées comme une « expérience » (Quéré, 2012) ou comme une « puissance de transformation » (Petit, 2021), les émotions participent pleinement du lien social : elles agissent sur les individus tout en étant des vecteurs d’action sur le collectif – qu’il s’agisse des normes, des institutions, des habitudes ou des règles.

Pour en savoir plus sur ce colloque et l’association qui l’organise, retrouver la suite de cet extrait sur le site du Cercle des Chercheurs du Moyen-Orient (CCMO).

Objectifs du colloque

Cet appel à contribution invite les spécialistes de différentes disciplines et de différents pays de la région à faire le point sur les recherches en cours, dans un contexte où l’actualité émotionnelle est particulièrement chargée. Il propose d’explorer la manière dont les émotions s’y déploient, circulent et sont régulées ou instrumentalisées, dans une époque où leur expression numérique joue un rôle déterminant dans la compréhension et la représentation des conflits contemporains. Le colloque entend ainsi réunir des chercheur.e.s qui analysent les émotions dans une perspective à la fois théorique et méthodologique, attentive d’une part à leur dimension relationnelle – en tenant compte des circulations et confrontations entre individus, collectifs et institutions – et d’autre part à leurs ancrages matériels, temporels et spatiaux. Visant à rendre compte de manière pluridisciplinaire la façon dont les émotions s’invitent de plus en plus dans la recherche contemporaine, il a pour objectif de réunir des communications autour de trois domaines spécifiques du social, à savoir ceux de l’intime, du politique et du numérique, qui sont pensés en dialogue plutôt que de manière isolée.

Déroulement du colloque

- Axe 1. Les émotions : par-delà l’intime

- Axe 2. Les émotions politiques dans une région en proie aux conflits

- Axe 3. Affects et numérique : les mutations de l’expérience émotionnelle ?

Modalités pratiques

Les propositions de communication (500 mots en français ou en anglais) devront être envoyées par mail aux organisatrices colloqueccmo@gmail.com pour le 30 juin 2025. Elles devront spécifier les matériaux mobilisés (archives, entretiens, observations, etc.) ainsi que la démarche d’enquête. Les communications reposant sur un travail empirique solide seront privilégiées. Les travaux comparatifs comme monographiques seront également les bienvenus. Les réponses seront communiquées avant le 15 juillet.

Envoyer votre candidature à : colloqueccmo@gmail.com